زكية بن خدير

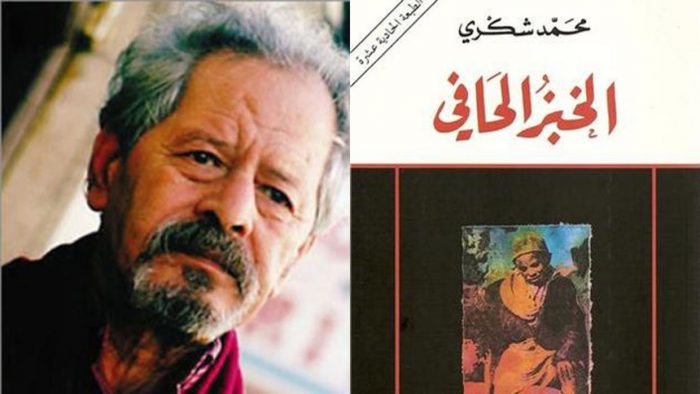

منذ سنة 1972 كتب “محمد شكري” روايته “الخبز الحافي” ضاربًا عرض الحائط بالنسق الروائي والنسق الشعري والفلسفي، قائلًا بصوتٍ مدوٍّ إن الإبداع لا حدود له ولا ضوابط ولا معايير، حصل هذا بعد أن تفجرت آخر الحصون المتصدعة في الإبداع الكلاسيكي، وما زال كتاب الخبز الحافي إلى اليوم يعتبر مثالًا للإبداع الأدبي الجريء والذي قال من خلاله كاتبنا إن إمكانات الخلق البشري في الأدب هي فعلًا إمكانات لا نهائية.

يعد محمد شكري من القلائل الذين وصلوا بالجنون الأدبي إلى منتهاه، ومع ذلك ما زال هناك من النقاد من يعتبر أن الرواية هي “زينب” لمحمد حسنين هيكل، و أن كتابة الرواية هي حبكة وعقدة وانفراج وهنا لا بدَّ أن نشير إلى “حاجة النقد الروائي العربي عمومًا والمغربي بوجه خاص إلى تجديد أدوات النقد وتحديث آلياته بعد أن طغت عليه المناهج السياقية والتاريخية والاجتماعية والتفسيرية في ظل التسارع النقدي الرهيب الذي اجتاح أوروبا وفرنسا على وجه التحديد.”[1]

مُنعت رواية الخبز الحافي إثر صدورها سنة 1982 وذلك لجرأة صاحبها في التطرق لموضوعات ممنوعة عَرَّى فيها صاحبنا هوامش المجتمع ونقل ظلامه الدامس وسلط الضوء على المناطق المظلمة والزوايا القاتمة التي يصر العامة ومثقفو النظام وكهنته على طمسها وإنكارها وإسدال الستارعليها وتركها في الخفاء والهامش وفي قائمة المسكوت عنه، الذي يجرِّم كل من ينبشه أو يسبر أغواره وعوالمه، كما أن اندراج هذه الرواية ضمن السيرة الذاتية يضفي عليها بعدًا واقعيًا صادمًا، ينقل ما خلفته الحرب من عنف ودمار في دول شمال إفريقيا عامة والمغرب بصفة خاصة.

الخبز الحافي رحلة عبر الزمن تذهب بك إلى عمق النسيج المجتمعي لتقدم لك عينة مجهرية عن مخلفات الاحتلال الإسباني لطنجة وتطوان الذي كانت هذه المدن ترزح تحته؛ فهذا الدمار الذي ما زالت مخلفاته الباطنية تفتت أعماق المجتمعات التي زارتها الحرب بدون استثناء وبصفة خاصة دول العالم الثالث، هذه الدول التي ما زالت تعاني من مخلفات الحرب إلى اليوم ولم تشفَ من جرح الماضي رغم ما يبدو على بعضها من التعافي الذي يخفي تحت جلده سرطانات التفقير والتهميش وسرقة الموارد الباطنية وتهجير الأدمغة واستلاب الموروث الثقافي والمجتمعي. كل هذا وأكثر تنقله الرواية وتقدمه بطريقة تشريحية من خلال نموذج المواطن “محمد شكري” الذي يقف بين صفحات الكتاب ليقول بصوت واضح وعالٍ “سجن الوطن ولا حرية المنفى”.

بعض النقاد يصف الخبز الحافي بكونها رواية موغلة في السوداوية، هذا التوصيف يجعلنا في الحقيقة أمام سؤال جوهري يخص عملية الإنتاج الأدبي والفني بوجه عام، وهو هل يجب على الكاتب أو المبدع أن يكون سرياليًّا في نقل معاناته أو معاناة شعبه الواقعية، وهل من الضروري أن نستعمل التجريد مقابل الواقع لتكون الرواية “رواية”؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن إلا أن تكون بالنفي، فالروائي الذي يحمل همه بين طياته لا يحتاج لاختيار وسائل تجريدية لينقل واقعه طالما أن الواقع جاهز وقابل للنقل كما هو بلا تحريف وزخرفة، رغم خشونته وعنفه ووحشيته وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأدب الأوروبي كان سباقًا في هذا الجانب إذ ما زال النقاد اليوم ينقصون من قيمة العمل الإبداعي لأنه مغدق في الواقعية، وهو أمر مجانب للمنطق بل على العكس فإن تعري الكاتب من خلال أثره أمام الكافة بتلك الجرأة تجعلنا نتأكد بأننا أمام كاتب من طينة استثنائية. أن يتحدث رجل ولد في بيئة محافظة على شاكلة المجتمع المغربي عن ممارسته للدعارة بمقابل، إلى جانب العديد من المهن الأخرى التي مارسها والتي لم يترك أمامه الفقر أي خيار ليرفضها، كلها كانت تجارب وضعت كاتبنا أمام طرق موصدة وعليه أن يغوص فيها ليستمر. نقل هذه التجربة بذلك الأسلوب الخالي من التجميل و بدون تراجيديا ولا زيادة ولا نقصان تجعل من القارئ يتوقف مندهشًا من جرأة الرجل وحياده في نقل أحداث عاشها شخصيًّا دون أن يعلق عليها وترك للقارئ حرية التخمين؛ فهذه التجارب المؤلمة والعنيفة في جوهرها ليست تجربة محمد شكري وحده بل تجربة مجتمع بأسره أو فلنقل تجربة طبقة بأسرها، طبقة ترزح تحت آفة التفقير والتجهيل الممنهج عبر آلة الحرب التي لا يحتل الإنسان في حساباتها أي مكانة وليس له أي قيمة تذكر؛ فمأساة الخبز الحافي هي مأساة الشعوب التي طالتها أذرع الحرب والاحتلال بكل مسمياته والذي بقيت آثار وجهه البشع ترافق هذه الشعوب إلى اليوم وذلك تحت مايسمى بالاستعمار الجديد الذي مهدت له الدول الغاصبة عبر الاستعمار المباشر قديمًا وهي اليوم تحاصر هذه الأقاليم المقفرة بالاتفاقيات وبإغراق الأسواق بالسلع إلى آخره من الوسائل الحديثة والتي تحرمنا حتى من إمكانية “المقاومة”.

ومن هنا يمكن أن نحدد الأساسيات التي بها نميز كاتبًا عن آخر وعملًا إبداعيًّا عن آخر؛ فالكتابة الجيدة هي التي تعبر عن صاحبها في المقام الأول ثم عن الإنسان عامة في جوهره وفي عمق بنيته وتحمل همه وجملة قضاياه أما الذين يسوقون لمسمى الفن من أجل الفن فإنه ترف لم نبلغه بعد، فطالما هناك قضايا عادلة وطالما هناك ظلم وانتهاك واحتلال و قتل وسرقة؛ فإننا سنظل نكتب لهذه القضايا لتأخذ حقها في التاريخ عبر الرواية وعبر أي تعبير إبداعي آخر كالمسرح والأغنية والسينما وغيرها من مجالات الفن. إذ من خلال نبذ الاستعمار والظلم والحيف، فنحن ننشد -بصفة غير مباشرة- الخير والحق والجمال والعدل والحرية التي هي من المقومات الأساسية التي ينبني عليها أي عمل إبداعي.

وهنا ما زالت رواية الخبز الحافي تعبر بشكل عميق عن واقع الإنسان العربي المكبوت المقفر المجهّل، واكتسبت قيمتها أكثر خاصة بعد ما يسمى بأحداث “الربيع العربي” وهو ما أصبحنا نراه كل يوم على شاشات التلفزيون والذي أصبح خبزنا الحافي اليومي والذي غدا مألوفًا؛ فأخبار اغتصاب الأطفال بالجملة والموت بالجملة والتهجير بالجملة أصبحت خبرًا مألوفًا نشرب على صداه قهوتنا الصباحية. لذا ربما نحن اليوم نحتاج إلى رجل آخر ليصفعنا بخبزه الحافي وليعرينا وليقول لنا إن هذا الأمر يجب أن لا يكون أمرًا مألوفًا وعاديًّا، نحن بحاجة إلى رجل آخر كمحمد شكري ليضع إصبعه على موطن الداء، بعيدًا عن البذاءات التي تنشر وتسوق كل يوم تحت مسمى أدب وإبداع، وهو ما قاله صاحبنا في مقدمة كتابه بقوله “انتظر أن يفرج عن الأدب الذي لا يجتر ولا يراوغ “.[2] فعندما يتعلق الأمر بالالتزام في الكتابة؛ فالكاتب له واجب نقل الحقيقة وهو “منحاز لمن هم تحت” ليصفع بتلك الحقيقة دون الحاجة إلى المرور بلغة سلسة وتصوير جميل، فهنا يتعلق الأمر ويتمحور حول كتابة لا تعرف الليونة والمرونة وترفض الانسيابية فهي مادة سردية عنيفة تنتهك كل شيء دون تردد، هي كتابة انقلابية غاضبة في جوهرها، تشكلت في فضاء خصب من اللغة الوحشية مرورًا بصورة صادمة وصولًا إلى سياق ينبت من رحم الواقع، هي لغة لا تعرف الهدنة ولا تستكين في بنيتها الفنية ومعجمها وأسلوبها ولغتها وفي شكلها ومضمونها وفي مجمل عوالمها اللغوية فـ “قيمة العنف في الأدب تستطيع بالفعل أن تقدم لنا إمكانية انجاز مدخل مغاير لقراءة الكتابة العربية الحديثة من جهة، والبحث في بنية ونشأة الأجناس الأدبية الحديثة عند العرب من جهة أخرى”[3] كما أن” العنف الذي ينشأ من احتراق النص في ذاته يمثل الثورة التي وصلت إلى منتهاها” [4]وهنا نجد صاحبنا يتماهى مع نصه، كما أن الرواية تعكس صاحبها في محاولتها للإفلات من القواعد الجاهزة والأنساق التعبيرية المكرسة لتؤسس بنيتها الخاصة ونوعها الخاص[5]

لن نطيل كثيرًا في الخوض في علاقة الأدب بالواقع فهي مسألة حظت بالدراسة إلى درجة جعلت الأدباء يعتبرون أن الواقع هو الصلصال أو المادة الأولية التي من خلالها يشكل الكاتب تحفته الفنية[6] ورغم أن “النقد لا يحاسب الأدب للانتقام منه أو للتقليل من درجة الإبداع فيه أو حصر حرية الكاتب في تناول الموضوعات التي تثير الأجيال في مجتمع ما؛ بل إن عمل الناقد هو إغناء النص للارتقاء به من خلال سد ثغراته”[7] إلا أن منع “الخبز الحافي” بدعوى أنها لا تتماشى مع الآداب العامة للمجتمع فهو إن دل على شيء فهو يدل على صدمة ذلك المجتمع عند رؤيته لنفسه عاريًا، ورفضه الرواية هو رفضه لصورته المنعكسة ولعورته المفضوحة بين صفحات الكتاب. فالحديث عن الدعارة وأطفال الشوارع والفقر والخصاصة والجهل والكبت والتركيبة المفككة للعائلة كل هذا وأكثر ليس سوى حقيقة نرى انعكاسها في نسب الطلاق، ونسب التمدرس والبطالة ومعدلات الجريمة التي ترتفع بنسق مخيف ومفزع [8] ، لكننا نُصرُّ على إنكارها وكل من يخوض في كنهها إما أن يتم اتهامه بالتفسخ الأخلاقي أو الإلحاد أو كونه عدوًّا للمجتمع ومهاجمًا له، وهو شأن صاحبنا في هذا المثال الصغير.

ومن ناحية أخرى استند ناقدو محمد شكري، إلى كونه لم يتحصل على تكوين علمي يخول له الكتابة، حيث ارتبطت الكتابة في أدمغة البعض بالمستوى العلمي والأكاديمي وعدد الشهادات الجامعية. إذ اعتبر أنصار هذا الرأي أن محمد شكري ليس سوى صعلوك متطفل على الأدب بغية الاسترزاق منه، إذ إنه لم يتعلم الكتابة والقراءة إلا على مشارف العشرين، كما أنه لم يكن ينوي الكتابة إلا بعد أن ألحّ عليه صديقه الكاتب الأمريكي “بول يولز” المقيم بطنجة والذي باعه (أي محمد شكري) سيرته الذاتية مشافهة قبل أن يشرع في تدوينها حتى. والحق لا نرى أن هذا يفقد النص شيئًا من إبداعيته خاصة وأن الكتاب المبدعين الذين كتبوا مقابل المال عددهم كبير وقد لا تسمح هذه المساحة بتعدادهم لكن قد نندهش إذا قلنا إن ديستويوفسكي يحتل رأس القائمة، ومن ناحية أخرى لا بد أن نشير إلي ضرورة التمييز بين الكتابة العلمية من حيث أنها صنف متفرد وله قواعده و يتطلب من صاحبه جملة من المعارف إلى جانب مستوى علمي معين ليخوض مضمار هذه التجربة في الكتابة والبحث. أما بالنسبة للفنون عامة والأدب خاصة فإن الفعل الأدبي من حيث المبدأ لا يتطلب مستوى علميًّا أو تخصصًا معينًا ليتمكن شخص ما من خوض تجربة الكتابة الأدبية، أما المتخصص في هذا المجال فإن مهمتهم تنحصر في التقييم والنقد، مبدئيًّا ولعل صاحبنا أكبر دليل على هذا وأمثاله كثر ممن تزخر مكتباتنا العربية بمؤلفاتهم دون أن يكونوا من أصحاب اختصاص، والكثير من هؤلاء الذين لم يحصلوا على تعليم كافٍ كتبوا أسمائهم بالذهب في تاريخ الأدب العربي والعالمي حتى. إلى جانب الذين تخلوا عن تكوينهم العلمي في مجال ما وتفرغوا للأدب، كما يوجد من يمارس عمله العلمي إلى جانب ممارسته الأدبية والفنية إلخ… وهذا القول في حقيقة الأمر حجة ضعيفة [9]. إذ إن أصحاب هذا القول في الحقيقة لا يهتمون بمستوى الفنان العلمي بقدر اضطرابهم من قدرته على الفضح، فدعموا حججهم بالقول إنه استعمل عبارات نابية وبذيئة إلى جانب استعماله لعبارات بالإسبانية أو بالأمازيغية وسط النص الفصيح، إن هذا القول لا يخفي داخله مقاربة نقدية بقدر ما يخفي ترسانة القيم النمطية المتماثلة للمنظومة المجتمعية التي تدافع عن نفسها عبر جيش من النقاد الذين يصطفون للدفاع عن تنميط الفعل الفني ووضع ضوابط له وقواعد تتماشى مع “ايتيكيت” المجتمع لتحافظ على وجهه (أي المجتمع) الوقور والناصع البياض، وقد فاتهم أن الرواية كجنس أدبي غير قابلة للتدجين إذ يقر ميخائيل باختين أن الرواية هي النوع الأدبي الوحيد الذي ما زال في طور التكوين: أي إن الرواية تكتب ما يكتبه التاريخ وجديدها هو جديده وهي حسب باختين النوع الذي يمثل التحول التاريخي . لكن وفي سائر المنظومات فإن النص الذي يخرج عن طائلة الحدود المجتمعية الموضوعة سلفًا فإن التصدي له يكون “بترسانة ضخمة محجبة بالمنظومات المفهومية، بالإضافة إلى وعي حاد (من نقاد النظام) بالنظريات النقدية كالبنيوية والشكلانية والتفكيكية والسيميائية ….”[10]

Comments are closed.